Indispensable à notre mode de vie, l’énergie est partout. Invisible et impalpable, elle sert à couvrir nos besoins fondamentaux et plus : nous nourrir, nous chauffer, nous habiller, nous loger ou nous déplacer.

Entre son rôle dans le réchauffement climatique et ses potentielles restrictions d’usage à cause des ruptures russes d’approvisionnement en gaz ou des réacteurs nucléaires en maintenance, elle sature l’espace médiatique.

Retour sur ses principes de base pour mieux comprendre les enjeux.

L’énergie… c’est quoi exactement ?

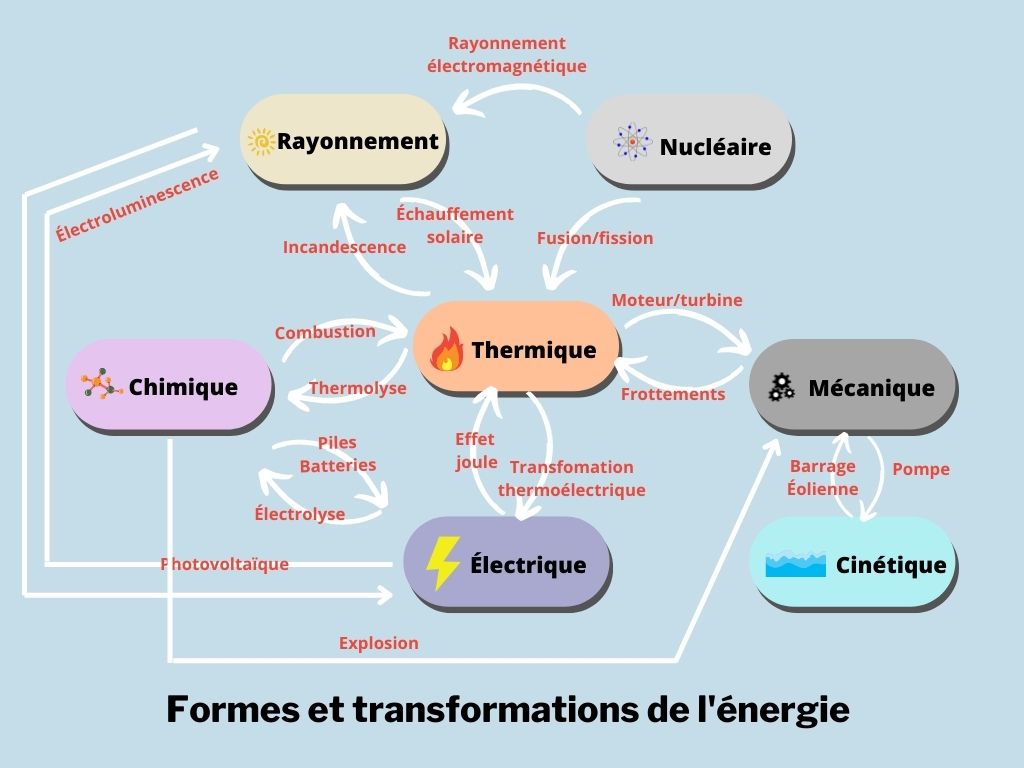

En physique, l’énergie est une grandeur qui quantifie la transformation d’un système. Elle existe essentiellement sous forme thermique, électrique, mécanique, chimique (dans les liaisons atomiques) ou de rayonnement.

L’énergie permet entre autres de :

- produire un mouvement pour se déplacer

- changer la température pour se chauffer (ou se rafraîchir)

- transformer la matière pour fabriquer tous les objets, bâtiments, routes, etc. qui nous entourent.

Directement utilisables par l’usager final, les énergies du type électricité ou essence lui rendent des services en faisant fonctionner des machines :

- l’essence mise dans le réservoir de la voiture lui permet de se déplacer

- le kWh électrique lui permet de se chauffer ou de s’éclairer.

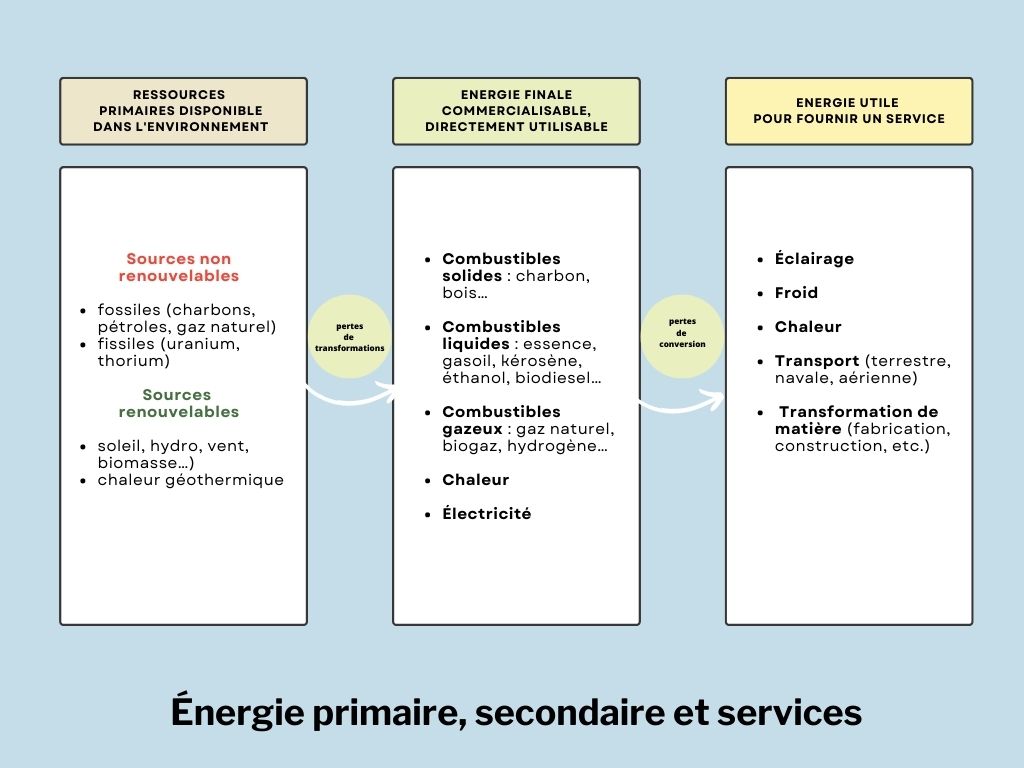

Ces deux énergies n’existent pas sous cette forme dans la nature : elles sont obtenues par conversion de sources disponibles dans l’environnement et dites « primaires ».

Transformer l’énergie primaire en énergie finale utilisable par le consommateur requiert l’utilisation de procédés de type raffinage du pétrole par exemple pour obtenir de l’essence.

Ces transformations occasionnent des pertes lors des process industriels mis en œuvre : on utilise plus d’énergie primaire qu’on obtient d’énergie finale. On parle de rendement énergétique (énergie finale/énergie primaire), il est inférieur à 1.

Prenons pour illustration le cas d’une centrale thermique :

- elle génère de l’électricité (énergie finale) à partir de vapeur d’eau produite par combustion de gaz, charbon ou fioul (énergies primaires prélevées dans la nature)

- la vapeur d’eau met en mouvement une turbine reliée à un alternateur avec des rendements entre 40 et 65 %

- le solde d’énergie (entre 35 et 60 %) est évacué dans l’environnement ou partiellement récupéré quand cela est possible.

Si on raisonne à plus grande échelle, un pays utilise plus d’énergie primaire que d’énergie finale, la différence représente les pertes de son système énergétique.

En France en 2020, on a utilisé 2650 TWh d’énergie primaire transformés en 1562 TWh d’énergie finale pour les usagers.

Comment transforme-t-on l’énergie ?

L’énergie ne se produit pas et ne se consomme pas : elle se transforme d’une forme primaire en une autre finale utilisable pour assurer un service (déplacement, chauffage, éclairage, etc.).

Car les énergies primaires ne sont quasiment jamais directement utilisables (sauf par exemple le bois) par le consommateur final : soleil, vent, pétrole, uranium, etc sont inutiles s’ils ne se présentent pas sous une forme de type électricité ou essence par exemple.

La transformation est assurée par un convertisseur d’énergie (voir image ci-dessous) choisi en fonction du service à assurer :

- le moteur thermique transforme l’énergie chimique du carburant en énergie mécanique pour assurer un déplacement

- une lampe transforme l’énergie électrique en rayonnement pour l’éclairage

- une chaudière transforme une énergie électrique en énergie thermique pour le chauffage.

On a vu précédemment qu’une partie plus ou moins importante est dispersée et perdue lors des conversions d’énergies, par exemple sous forme de chaleur : le rendement est inférieur à 100 %.

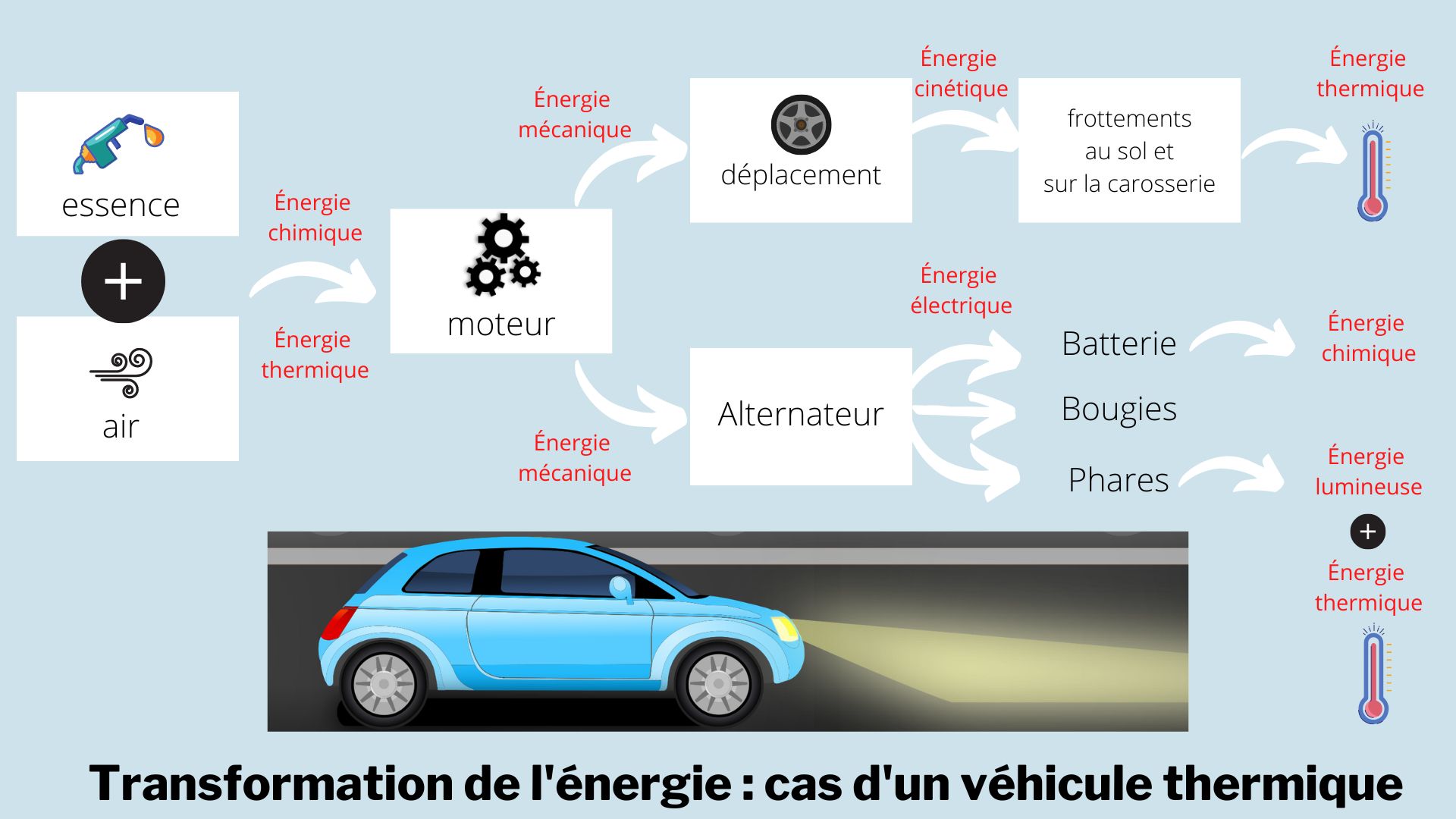

Pour illustrer ce phénomène (image ci-dessous), prenons l’exemple d’une voiture avec un moteur thermique :

- l’énergie chimique de l’essence et de l’air est transformée en chaleur par combustion

- elle est transmise aux pistons qui font tourner moteur et roues : on a alors une énergie mécanique qui met la voiture en mouvement

- en se déplaçant les roues frottent au sol, l’air frotte sur la carrosserie : ils dissipent une partie de l’énergie sous forme de chaleur

- une partie de l’énergie mécanique du moteur est transmise à la courroie qui fait tourner l’alternateur : une petite partie de l’énergie mécanique est transformée en en énergie électrique

- cette énergie électrique alimente : les phares qui vont la convertir en rayonnement et chaleur, les bougies qui servent à enflammer le carburant puis elle est stockée dans la batterie sous forme chimique.

Quelles sont les sources d’énergie ?

Il en existe de deux sortes :

- les sources non renouvelables : on parle de stocks limités (énergies fossiles, pétrole, gaz, uranium, etc.) qui disparaîtront une fois épuisés

- les sources renouvelables comme l’eau, le vent, le soleil, biomasse et géothermie qui, renouvelées sans cesse dans la nature, ne s’épuisent pas.

Parmi toutes ces sources d’énergie, on distingue les énergies primaires des énergies secondaires :

- l’énergie primaire : non transformée, sa source est à l’état brut dans l’environnement : vent, soleil, eau, biomasse, géothermie, pétrole, charbon, gaz ou l’uranium

- l’énergie secondaire résulte de la transformation d’une énergie primaire.

Par exemple, prenons le cas de l’électricité qui n’existe pas à l’état brut dans la nature.

C’est une énergie secondaire obtenue à partir de différentes sources primaires :

- solaire avec des panneaux photovoltaïques

- hydraulique avec des barrages

- nucléaire avec des centrales

- du vent avec des éoliennes.

Autres énergies desquelles nous sommes familiers quand il faut faire le plein d’un véhicule : essence ou gasoil sont des énergies secondaires obtenues à partir de la source primaire du pétrole.

Quel lien entre énergie et climat

La transformation et l’utilisation d’énergie sont les principales sources d’émissions de gaz à effet de serre, dont un des principaux est le dioxyde de carbone (CO2). Même si le CO2 est normalement présent dans l’atmosphère et peut se réguler grâce à des mécanismes naturels, la révolution industrielle et les activités humaines ont perturbé ce cycle.

Le CO2 n’est plus absorbé par les puits de carbone naturels (océans, les sols, la forêt, les prairies) : un « trop plein » s’accumule dans l’atmosphère et dérègle le climat.

L’évaluation des émissions de CO2 est l’un des indicateurs de ce dérèglement, même si le dioxyde de carbone n’est pas l’unique responsable. Elles peuvent être évaluées en fonction du secteur d’activité (agriculture, industrie, etc.), des usages (bâtiment, chauffage, etc.) afin d’identifier des leviers d’optimisation. Ils servent à adapter la stratégie de transition énergétique et tenir les engagements de l’accord de Paris (limiter le réchauffement en dessous de 2ºC par rapport à l’ère préindustrielle).

Les émissions de CO2 viennent de :

- la transformation de l’énergie primaire en énergie utilisable

- l’utilisation d’énergie : nos activités à l’échelle individuelle ou industrielle sont énergivores (transport, éclairage, chauffage, construction, production de ciment, élevages agricoles, climatisation, etc.).

Les trois grandes familles d’énergie affichent une mise en œuvre et une exploitation émettrices de CO2 :

- les énergies fossiles, charbon, gaz et pétrole

- l’énergie nucléaire, issue de la fission d’uranium

- les énergies renouvelables, issues du vent, du soleil ou de l’eau.

Leur combinaison constitue un système de production énergétique propre à chaque pays : c’est le « mix énergétique ».

Or 75 % des émissions de carbone imputables aux activités humaines viennent de la combustion de ressources fossiles (charbon, gaz et pétrole).

Les énergies nucléaires ou renouvelables (éoliennes, panneaux solaires, barrages hydrauliques, etc.) sont dites faiblement carbonées. Si leur mode de production de l’énergie n’émet pas de CO2, leur bilan carbone durant leur cycle de vie complet n’est pas totalement nul.

Il a fallu :

- construire les centrales, panneaux, éoliennes ou barrages, ce qui a demandé l’extraction des minerais, la fabrication du ciment, de l’acier, de l’aluminium, des semi-conducteurs, etc. et leur acheminement)

- les maintenir

- les démanteler.

Ces process utilisent de l’énergie dont le niveau d’émission de CO2 dépend du mix énergétique du pays considéré.

D’après les données du GIEC, les émissions médianes de CO2 ramenées au kWh des principales sources de production d’électricité en considérant tout le cycle de vie :

- charbon : 820 g / kWh

- gaz : 490 g / kWh

- solaire : 41-48 g / kWh

- nucléaire : 12 g / kWh

- éolien : 11 g / kWh.

On voit que les énergies fossiles émettent entre 10 et 80 fois plus de CO2 que le nucléaire et les renouvelables.

À l’échelle mondiale, le mix énergétique est dominé à 80 % dans le monde et à plus de 60 % en France par les ressources fossiles (car la France a par le passé massivement investi dans le nucléaire, réduisant ainsi la part de fossiles dans son mix).

Les émissions de CO₂ liées à la combustion d’énergie par habitant étaient de 4,1 tonnes en 2020 sur un total moyen d’environ 10 tonnes/an pour un Français… et un objectif de 2 tonnes par an en 2050 pour être compatible avec l’Accord de Paris…

La route est encore longue…

Envie d’en savoir plus sur l’énergie ? Besoin de communiquer sur les enjeux liés à l’environnement ou sur vos activités ?

Contactez-nous, ingénieurs de formation, nous intervenons dans de nombreux domaines techniques/scientifiques/industriels pour de la vulgarisation ou vous aider à faire connaitre vos activités, transmettre vos valeurs et renforcer votre image de marque.