C’est le genre d’article qui devrait faire la une de nos médias préférés : la Chine passe devant les USA dans sa contribution aux articles publiés dans des revues scientifiques réputées selon le Nature Index de la revue du même nom 👇

https://www.nature.com/articles/d41586-023-01705-7

Oh mon dieu ! On entend déjà les commentaires : c’est le déclin de l’Occident, ils sont quand même forts ces chinois, mais pourquoi on fait pas comme eux, forcément quand ils se lancent dans quelque chose ils le font pas à moitié, de toute façon l’Europe elle comprend rien à rien (oui je sais c’est les USA qui se font doubler, mais c’est pas une raison), etc.

Sans compter les analyses à l’emporte-pièce sur les conséquences géopolitiques et la confirmation de la domination économique et intellectuelle du géant asiatique. Comme une preuve pour certains des côtés positifs d’un modèle de société dont ils pensent sans doute qu’il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain.

Oui mais… il faut peut-être nuancer.

Des règles du jeu qui ont évolué

Après tout, on ne peut pas d’un côté dire qu’il y a perversion d’un système qui promeut indistinctement toujours plus de publications/citations/etc. et ne pas envisager que ça a un effet sur la « qualité » de la recherche. Un peu de cohérence que diable 🙂

[Update :

Dernier avatar en date, la responsable de l’éthique dans le recherche à Harvard vient de se faire épingler pour des suspicions de triches sur les données. (https://www.ft.com/content/a8c07365-f85d-47a0-98a4-b6f71da697ef) ]

Commençons par rappeler la course à la publication qui s’est emparée de la recherche mondiale, presque 3 fois plus de publications annuelles en 2022 qu’en 1996 dont 30 fois plus pour la Chine. Plus récemment, entre 1995 et 2021, + 40 % au niveau mondial et + 90 % pour les seules publications de la Chine.

Ces nouvelles règles du jeu ont permis l’émergence des stakhanovistes de la publication. En France, le plus célèbre est sans doute D. Raoult qui totalise 3 500 articles soit la publication de 2 articles par semaine depuis le début de sa carrière. Bien loin de son collègue espagnol José Manuel Lorenzo qui le fait presque passer pour un tire-au-flan avec 176 publications en 2022, soit une tous les 2 jours, week-end inclus comme le fait remarquer le journal El Pais.

Logiquement, il y a de bonne chance que cette inflation de production concerne l’ensemble des journaux, même les supposés meilleurs 😊.

Conscient du problème des revues prédatrices et de leurs effets délétères sur la production scientifique, le journal Nature tente de faire le tri en isolant les articles qui sont censés échapper aux arrangements et à la corruption du système : le classement Nature Index ne concerne que 82 revues scientifiques qui sont considérées comme les plus réputées (tous les domaines scientifiques ne sont pas couverts).

Pourtant, en 2021 par rapport à 2015, le Nature Index enregistre tout de même 20 000 articles de plus publiés dans les revues scientifiques suivies (rappelons, les meilleures et plus difficiles d’accès selon les scientifiques interrogés par Nature), une augmentation de près de 20%, la moitié de ces articles supplémentaires proviennent de Chine.

Avec une inflation de 20% du nombre d’articles en 6 ans (une croissance annuelle moyenne de 3% correspondant à un doublement en 25 ans), est-ce un meilleur indicateur de la qualité de la production globale ? Aurait-on trouvé un domaine où quantité rime forcément avec qualité ?

Sur le même site, dans le classement “Top articles” du Nature Index, on trouve en 4e position un article intitulé “Il y a de moins en moins d’articles et de brevets de rupture” (« Papers and patents are becoming less disruptive over time »,Park, M., Leahey, E. & Funk, R.J.(2023))

https://www.nature.com/nature-index/articles

Un nombre d’articles qui augmente… pour des progrès scientifiques modestes

L’article part du constat que, malgré l’explosion de la production scientifique, en termes de nombre d’articles et de brevets, le progrès scientifique est resté relativement modeste dans le sens ou proportionnellement peu d’avancées majeures ont émergé.

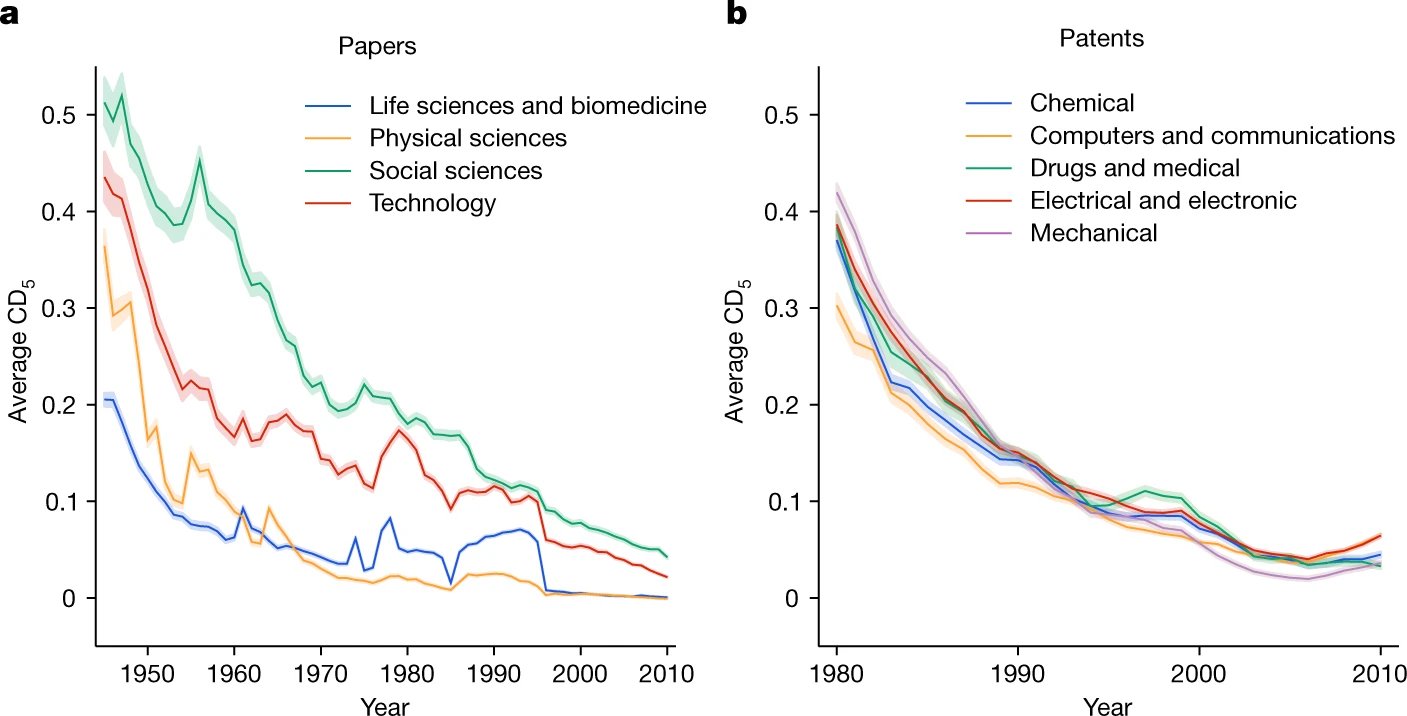

En calculant un facteur de “disruption” pour chaque article (compris entre -1, pas du tout i.e. consolidation des acquis, et 1, très novateur i.e. permet une évolution majeure en rupture avec les acquis, je vous renvoie à l’article pour la méthodologie détaillée) les auteurs observent la baisse de la “qualité “ moyenne de la production scientifique mondiale depuis 1945.

Figure 2 : Évolution de la moyenne du facteur de “disruption” (CD5) des articles scientifiques et des brevets dans différents domaines depuis 1945

La recherche est de plus en plus axée sur “l’amélioration”, “l’application”, “l’extension”, “la contribution”, etc. de concepts maintes et maintes fois revisités que sur l’exploration de nouvelles avenues. Comme dirait le mathématicien A. Grothendieck beaucoup de « conservateurs » et peu de « novateurs ».

Pour enfoncer le clou, l’”autopromotion”, c’est à dire la référence à ses propres travaux ou à ceux d’un cercle restreint et statique, ainsi qu’à des travaux de plus en plus anciens s’est accentuée : 4 fois plus d’auto citations aujourd’hui qu’en 1945-1950, avec une accélération depuis les années 1980 et des références à des travaux qui sont passée d’une ancienneté moyenne de 8 ans à 12 ans.

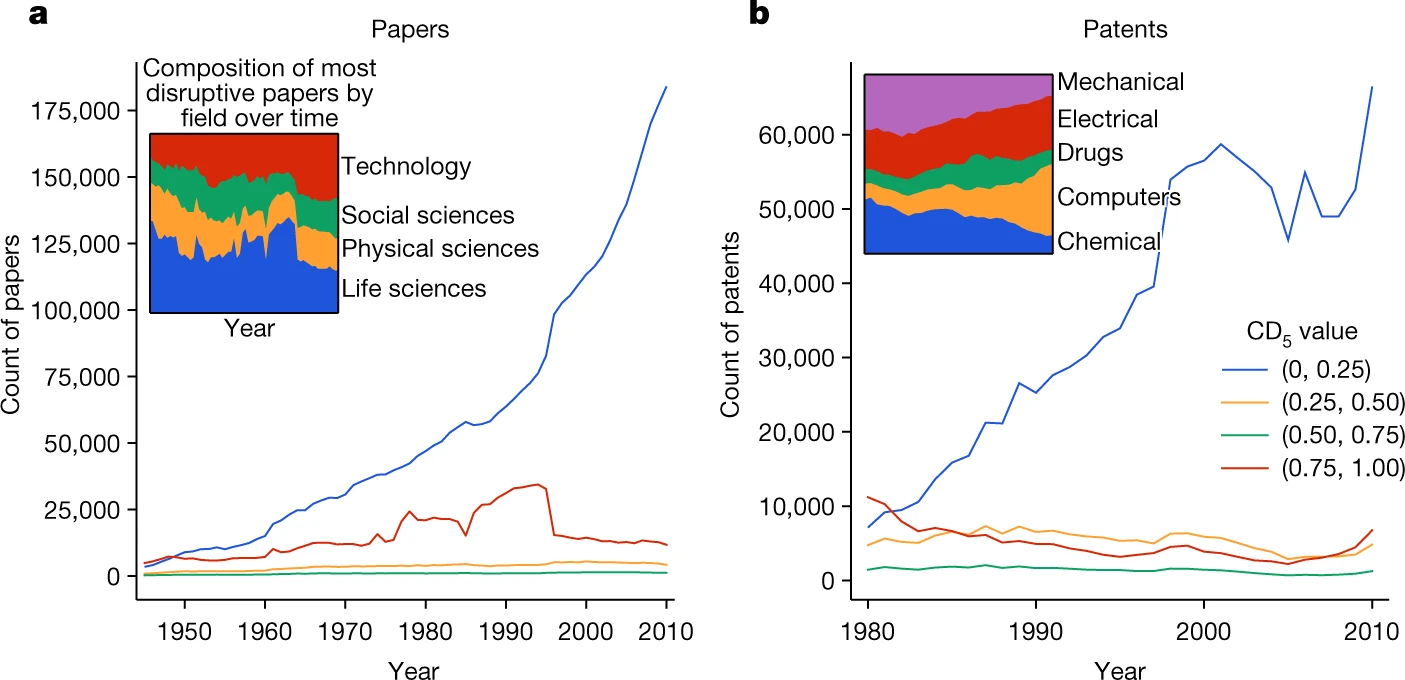

Pour autant, si en proportion la quantité d’avancées scientifiques majeures semble diminuer comme peau de chagrin, leur nombre est resté relativement constant depuis 1945 (voir fig ci-dessous).

Figure 4 : Évolution du nombre d’articles et de brevets avec une facteur de “disruption” compris entre 0 et 0,25 (bleu), 0,25 et 0,5 (jaune), 0,5 et 0,75 (vert) et supérieur à 0,75 (rouge). Les articles et brevets les plus novateurs sont représentés par les courbes rouges (les plus innovants), vertes et jaunes. Les articles et brevets avec des scores négatifs ne sont pas représentés. En insert, sont représentés les secteurs concernés par les articles et brevets les plus novateurs.

Pour résumer, “on produit beaucoup plus (mais vraiment beaucoup, avec des accélérations au début des années 1980 et 2000), mais ça ne fait pas avancer le Schmilblick plus vite” 😉 ou, comme le disent les auteurs

“Malgré l’augmentation substantielle du nombre d’articles et de brevets publiés chaque année, le nombre d’articles et de brevets de rupture [pas trouvé de traduction satisfaisante de “highly disruptive”] évolue peu…”

« Despite substantial increases in the numbers of papers and patents published each year, there is little change in the number of highly disruptive papers and patents… »

À ce stade, quantité ne semble pas rimer avec qualité…

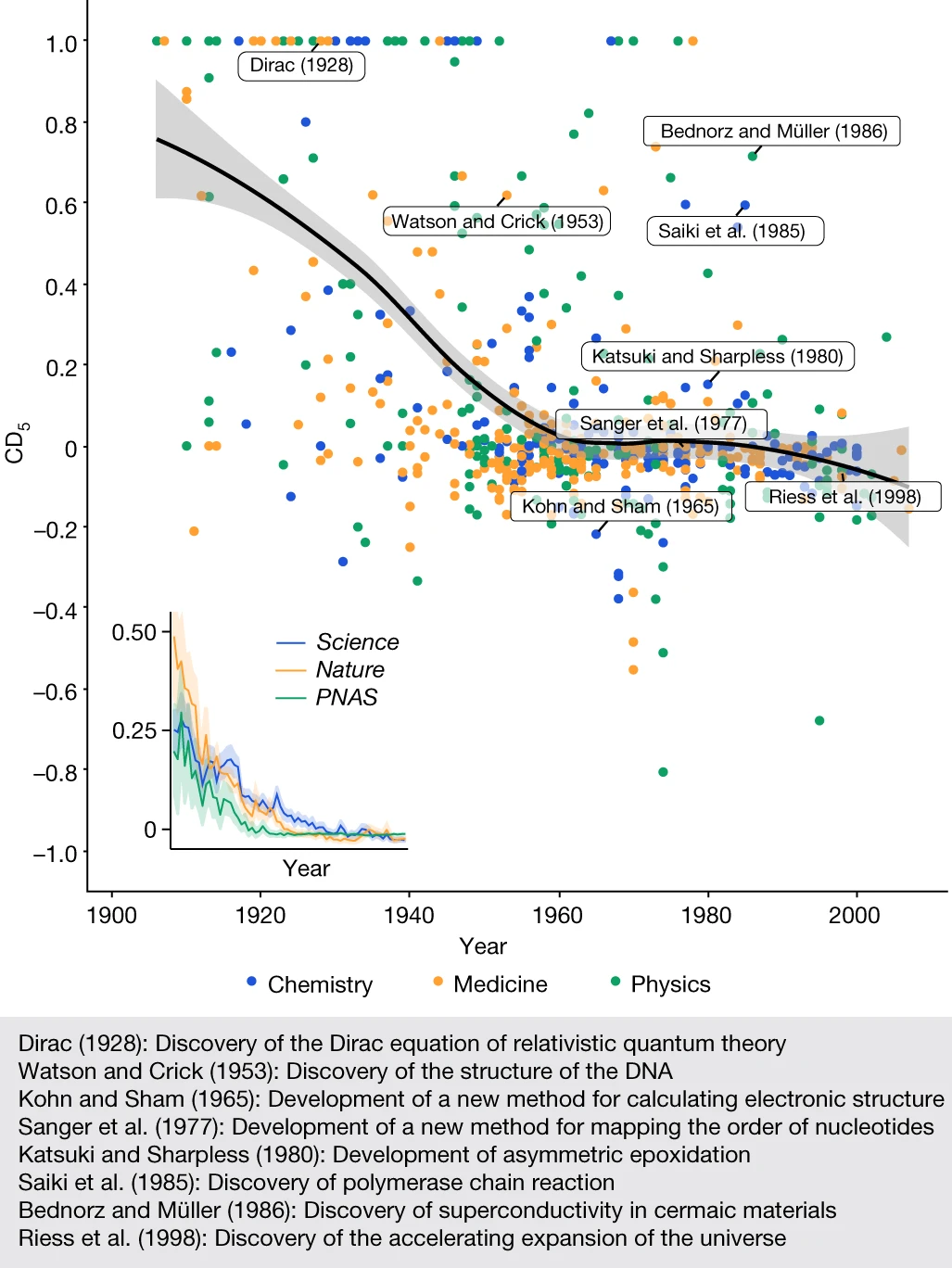

Si on se fie à l’observation du cercle encore plus restreint des articles théoriquement à la pointe de la recherche scientifique car publiés dans les très sélectives revues Nature, PNAS et Science, le constat est identique : la recherche publiée (en tout cas dans les domaines considérés) est en grande majorité applicative et peu originale, sans grande capacité à faire progresser significativement les domaines étudiés (voir fig ci-dessous).

Situation qui n’est certes pas récente puisque la prédominance de travaux peu novateurs s’est installée entre 1945 et la fin des années 1960, mais qui se dégrade depuis le début des années 1980 et semble s’accentuer encore avec les années 2000.

Figure 5 : Évolution de la moyenne du facteur de “disruption” des articles publiés dans les revues Nature, PNAS et Science. Sont inclus des articles de prix Nobel et chaque point de couleur correspond à un article dans un des trois domaines: chimie, médecine et physique. Les données 1900-1945 étant peu fiables, l’analyse porte sur la période post 1945.

Ce qui fait dire aux auteurs “…la découverte et l’invention contemporaines s’appuient sur un éventail plus restreint de connaissances[…] Lorsque l’éventail des travaux utilisés par les scientifiques et les inventeurs se réduit, les avancées majeures diminuent.[…] Le fait de s’appuyer sur des socles de connaissances plus restreints profite aux carrières individuelles, mais pas au progrès scientifique en général”(traduction DeepL)

“a narrower scope of existing knowledge is informing contemporary discovery and invention[…] When the range of work used by scientists and inventors narrows, disruptive activity declines[…] Relying on narrower slices of knowledge benefits individual careers, but not scientific progress more generally.”

La course à la publication n’est pas nouvelle mais le résultat avec une vingtaine d’années de recul vient comme en écho à la fameuse maxime “tourner sept fois la langue dans sa bouche avant de parler” : peut-être devrait-elle s’appliquer un peu plus souvent aux publications scientifiques.

S’affranchir de la culture du « publier ou périr »

Pour ma part, difficile de comprendre l’intérêt de publier quasiment le même papier dans x journaux (sans oublier de s’auto citer et de faire référence à d’autres articles signés du labo) à part que ça fait x publications au lieu de une à accrocher aux CV du ou des doctorants (donc moi en l’occurence 🙂), profs, labos, écoles/universités, pays… Concrètement, rien de nouveau n’est exposé, du temps est perdu qui aurait pu être consacré à faire progresser une problématique, à élargir son champ de connaissance, etc.

Je vous laisse avec les recommandations des auteurs qui par ailleurs ne semblent pas très compatibles avec certains types de régimes politiques.

“Pour promouvoir les sciences et les technologies de rupture, les chercheurs peuvent être encouragés à lire beaucoup et à prendre le temps de suivre l’évolution rapide des frontières de la connaissance. Les universités pourraient renoncer à mettre l’accent sur la quantité et récompenser plus fortement la qualité de la recherche[…]. Les agences fédérales peuvent investir dans des bourses individuelles plus risquées et sur le long terme qui soutiennent des carrières et pas seulement des projets spécifiques, donnant ainsi aux chercheurs le temps nécessaire pour sortir de la mêlée, s’affranchir de la culture du « publier ou périr » et produire in fine des travaux réellement importants.” (traduction DeepL)

“To promote disruptive science and technology, scholars may be encouraged to read widely and given time to keep up with the rapidly expanding knowledge frontier. Universities may forgo the focus on quantity, and more strongly reward research quality, and perhaps more fully subsidize year-long sabbaticals. Federal agencies may invest in the riskier and longer-term individual awards that support careers and not simply specific projects, giving scholars the gift of time needed to step outside the fray, inoculate themselves from the publish or perish culture, and produce truly consequential work.” Park, M., Leahey, E. & Funk, R.J. Papers and patents are becoming less disruptive over time. Nature 613, 138–144 (2023)

https://www.nature.com/articles/s41586-022-05543-x