Les investissements irriguent abondamment les multinationales de la planète, près de 1600 milliards de dollars en 2021 selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Un montant équivalent à plus de la moitié du produit intérieur brut de la France.

Les deux géants, Chine et États-Unis, se taillent la part du lion et captent près de la moitié des flux mondiaux.

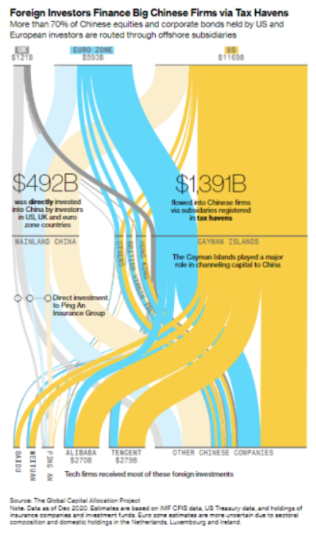

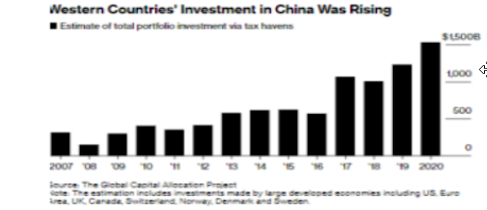

Mais beaucoup plus d’argent circule sous les radars. Une récente étude a montré que la Chine seule reçoit presque la même somme, 1 400 milliards de dollars, via des paradis fiscaux. C’est trois fois plus que ce qu’affichent les statistiques officielles.

Source : The Global Capital Allocation Project/traitement Bloomberg

Europe et États-Unis sont en première ligne, leurs investissements en Chine via des paradis fiscaux ont triplé entre 2016 et 2020.

Les auteurs de l’étude soulignent le peu de réglementation malgré ces niveaux alarmants et contrairement aux mesures prises par l’OCDE contre l’évasion fiscale. En 2021,136 États qui représentent l’essentiel de l’économie mondiale se sont mis d’accord pour fixer un taux d’imposition minimum de 15 % sur les profits des multinationales.

En effet, l’utilisation des paradis fiscaux pour investir en Chine sert avant tout à contourner les restrictions du gouvernement chinois sur les participations étrangères dans les multinationales chinoises

Ces investissements sont bien entendus vus d’un mauvais œil par le gouvernement chinois, mais les États-Unis ne sont pas en reste. Les autorités américaines s’inquiètent de l’opacité de ces montages financiers et des conséquences pour les petits investisseurs qui ne disposent pas nécessairement du niveau d’information suffisant sur les risques encourus.

Les conséquences en cas de faillite sont préoccupantes pour un pays qui garde en mémoire la faillite d’Enron : les salariés avaient perdu 1,2 milliard de dollars d’épargne et 45 000 petits actionnaires investis dans des fonds de pension placés en actions Enron près de 2 milliards de dollars.

En parallèle, cela complique la situation de la Chine qui souhaite réduire sa dépendance envers les USA… mais qui détient encore de son côté 1 100 milliards de dette américaine.

Le découplage des chaînes de valeurs ne semble pas vraiment en ordre de marche…

La mondialisation va bien : les flux financiers d’investissement vascularisent la planète et ses deux “coeurs économiques”, Chine et USA

L’Insee définie la mondialisation comme :

“une interconnexion croissante à l’échelle mondiale : les personnes, les institutions, les lieux et, plus généralement, les sociétés sont de plus en plus reliés par-delà les frontières nationales, du fait de l’accroissement des mouvements de capitaux financiers et de biens et services mais aussi de l’augmentation des flux de personnes et de leurs savoirs.”

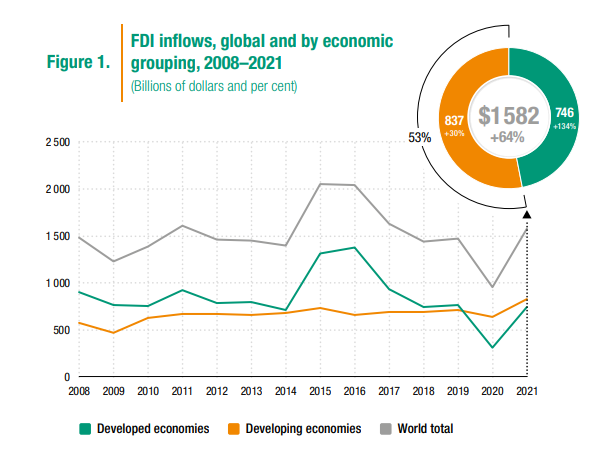

Les statistiques de la CNUCED révèlent qu’en 2021, le montant des investissements directs étrangers s’est élevé à 1 600 milliards de dollars à l’échelle de la planète, retrouvant leur niveau d’avant la crise du COVID.

Le niveau est globalement stable depuis 2008 autour de 1 500 milliards de dollars, avec un pic temporaire à 2 000 milliards de dollars en 2015 et 2016 et la chute de 2020 (crise COVID) vite rattrapée.

Les pays développés en captent un peu moins de la moitié, le reste étant fléché vers les pays en voie de développement. Si cette répartition semble équilibrée, elle l’est beaucoup moins rapportée à la démographie, avec moins d’un cinquième seulement de la population mondiale vivant dans les pays développés.

Les premières données pour l’année 2022 laissent entrevoir une poursuite de la tendance. Les neuf premiers mois de 2022 restent supérieurs de 16 % aux niveaux enregistrés sur les neuf premiers mois de 2021.

Source : UNCTAD/https://unctad.org/system/files/official-document/wir2022_overview_en.pdf

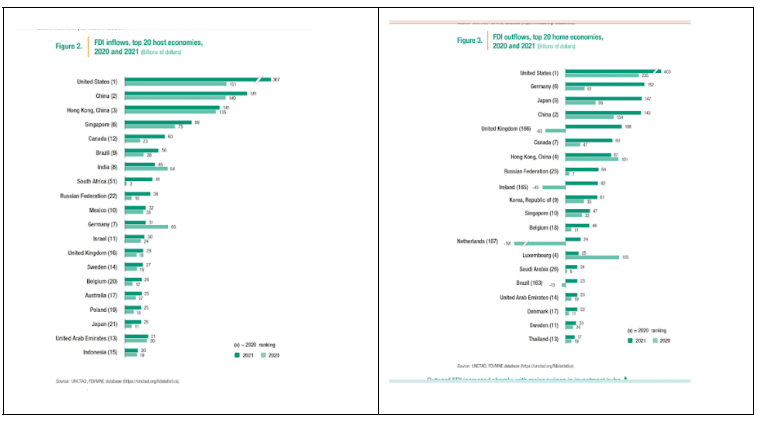

Les Etats-Unis et la Chine associée à Hong Kong sont les grands gagnants. Ces deux pays captent près de la moitié des investissements mondiaux.

Les Etats-Unis sont aussi le pays qui investit le plus à l’étranger avec 400 milliards de dollars, suivis de la Chine et Hong Kong et ses 230 milliards de dollars. L’Allemagne et le Japon arrivent ensuite avec environ 150 milliards de dollars chacun.

Source : UNCTAD/https://unctad.org/system/files/official-document/wir2022_overview_en.pdf

En parallèle un montant équivalent d’investissements circule via les paradis fiscaux

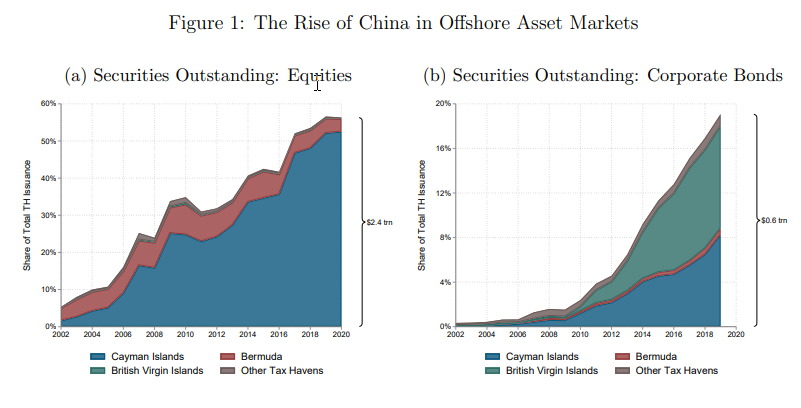

Fin 2020, plus des deux tiers des investissements de fonds étrangers en Chine se faisaient via un paradis fiscal. Ce sont les principaux canaux par lesquels les entreprises chinoises collectent des fonds.

En 2002, environ 5 % des actions en circulation émises par des sociétés résidentes dans les paradis fiscaux venaient d’entreprises chinoises, c’est 60 % aujourd’hui et 20 % des obligations.

Source : https://globalcapitalallocation.s3.us-east-2.amazonaws.com/CCDMS_Draft.pdf

Les actions sont émises à travers des structures financières complexes (VIE) dont l’objectif est de contourner les limites législatives chinoises sur le niveau de participation des étrangers dans des entreprises nationales.

Cela permet aux entreprises chinoises de mobiliser des capitaux auprès d’investisseurs étrangers sans que le gouvernement ne puisse en connaître l’origine.

Source : The Global Capital Allocation Project/traitement Bloomberg

Toutefois, ces montages ne plaisent ni aux autorités chinoises ni aux américaines.

D’un côté, le gouvernement chinois est peu enthousiaste à l’idée que des Américains détiennent de grosses participations dans les entreprises nationales.

Côté américain, le gouvernement s’inquiète de l’opacité des montages avec le risque que les investisseurs particuliers s’y trouvent pris au piège. En effet, ces montages qui masquent la participation au capital privent les investisseurs de droits de vote et de regard sur la gestion de l’entreprise.

D’autre part, il est difficile de prévoir ce que fera le gouvernement chinois en cas de faillite de l’entreprise : si les détenteurs étrangers ne sont pas reconnus comme de véritables actionnaires, il pourrait ne pas respecter leurs intérêts.

Ces risques ont conduit le sénat américain à proposer une loi visant à protéger les investisseurs en rendant obligatoire l’identification publique de ce type de structure financière.

L’enjeu est important, la retraite des citoyens américains est en partie liée à leurs placements boursiers… et hors de question de reproduire la catastrophe d’ENRON.

Chine et USA : je te tiens, tu me tiens par la barbichette…

Les auteurs de l’étude rappellent que si les gouvernements ont intensifié leurs efforts pour réglementer l’évasion fiscale, les marchés de capitaux opérant à l’étranger ne sont pas concernés.

Les États-Unis et la Chine sont des acteurs majeurs dans le domaine des investissements via les paradis fiscaux. Pour lutter contre ce phénomène, une collaboration entre les deux puissances sera probablement nécessaire, mais les tensions géopolitiques entre les deux pays laissent peu d’espoir à court terme.

Sur le plan financier et économique, si les investisseurs américains sont bel et bien présents en Chine, elle détient de son côté pour 1 100 milliards de dette américaine.

Ces liens financiers plaident plus pour le prolongement de l’interdépendance des économies que le découplage des chaînes de valeurs voulu par les deux pays.

Amorcé sous Trump en 2017, l’objectif des États-Unis était de réduire son déficit commercial avec la Chine. La Chine a enfoncé le clou en s’orientant résolument sur la voie de la diminution de sa dépendance envers le pays de l’oncle Sam.

Avec le creusement de 10 % du déficit de la balance commerciale américaine envers la Chine en 2022… les deux géants semblent toujours bien se tenir par la barbichette.